41

Uni-Journal Jena07/15

FSU intern

Ich war (k)ein alter Streber

Mein erstes Semester: Prof. Dr. Klaus Küspert

Wie haben Sie Ihr 1. Semester erlebt?

Ich habe ab 1975 Informatik mit Ne-

benfach „Betriebliche Anwendungen“

an der TH (heute TU) in Darmstadt stu-

diert – also vor genau 40 Jahren begon-

nen. Das Elternhaus befand sich imTau-

nus, wo ich auch 1974 Abitur gemacht

hatte, etwa (nur) 60 km von Darmstadt

entfernt. Es gab Kommilitonen, die ähn-

liche Entfernungen von daheim hatten

und täglich gependelt sind. Das wollte

ich mir aber nicht antun und hatte ein

möbliertes Zimmer am Studienort. Ich

war aber stets Wochenendpendler, bin

nur in Prüfungszeiten mal am Wochen-

ende am Studienort geblieben. Ich bin

also seit langem „pendelerfahren“.

Was hat Ihnen beim Eingewöhnen in

den Lebensraum Universität geholfen

und wo gab es Probleme?

1975 war Informatik ein junges Stu-

dienfach, das erst seit wenigen Jahren

an bundesdeutschen Universitäten an-

geboten wurde. Aber man konnte 1975

immerhin schon zwischen zwölf Infor-

matikhauptfachstandorten auswählen.

D. h., so ganz einfach auswählen doch

nicht: Informatik war ein sogenanntes

ZVS-Fach, die Studienplätze wurden also

von der Zentralstelle für die Vergabe von

Studienplätzen (ZVS) in Dortmund ver-

geben. Man bekam den ZVS-Bescheid

und kurz darauf, zwei oder drei Wochen

später, musste man am jeweils zugeteil-

ten (bei mir war’s auch der gewünschte)

Studienort antreten.

Das war schon ein Paradigmen-

wechsel: von der Schulzeit bzw. zwi-

schenliegendem Wehrdienst am ersten

Studientag gleich morgens in der Ana-

lysis-Vorlesung zu sitzen und wenig bis

gar nichts zu verstehen. Einführungsver-

anstaltungen mit Vorstellung des Studi-

ums gab es nur marginal. Man musste

sich seinen Plan an -zig Meter langen

Aushängen am zentralen Studentensek

retariat heraussuchen und war reichlich

orientierungslos zunächst. Geholfen hat

das baldige nähere Kennenlernen von

Leidensgenossen, Kommilitonen also,

und das Sprechen über Probleme – fach-

lich, organisatorisch und darüber hinaus.

Die „Schwarmintelligenz“ half also, die

Uni hingegen half einem diesbezüglich

damals nur sehr wenig. Das ist heute

zum Glück anders und besser geregelt.

Waren Sie chaotisch oder bestens or-

ganisiert? Einzelkämpfer oder Grup-

penlerner?

Ich war bestens organisiert: In mei-

nem Zimmer lagen – damals – keine Blät-

ter lose herum, kein einziges. Da hatte

ich hohe Gründlichkeit. Ich habe sogar

die Vorlesungsmitschriften mit Lochver-

stärkungsringen versehen abgelegt für

die Ewigkeit. Und ich war absolut ein

Gruppenlerner bzw. gewissermaßen bei-

des: Man kann nicht nur in Gruppen ler-

nen und dann abwarten und Tee trinken

bis zum nächsten Gruppentermin. Man

muss auch zwischendurch solo rackern.

Wir waren eine eng befreundete Klein-

gruppe von etwa fünf Kommilitonen und

haben meist mehrmals wöchentlich zu-

sammen gelernt und uns geholfen. Das

fand ich absolut „überlebens“-wichtig.

Was war das Wichtigste/Beste am

ersten Semester?

Ehrlich gesagt, genossen habe ich

es nicht wirklich, dafür war es wirklich

zu hart. Ich kam damals aus einem nor-

malen Gymnasium mit mathematisch-

naturwissenschaftlichem Zweig, aber

Leistungskurse gab es noch nicht. Ich

musste schon gewaltig ums Überleben

kämpfen. So gesehen, waren das Beste

am ersten Semester wahrscheinlich die

freienTage überWeihnachten oder etwa

der Buß- und Bettag – man hatte end-

lich mal für ein paar Tage keine Lehrver-

anstaltungen und konnte daheim Stoff

aufholen und lernen. Erleichterung dann

gegen Ende des Semesters, als man

doch die Klausuren zur eigenen großen

Überraschung bestehen konnte – nicht

immer alles gleich brillant, aber bestan-

den.

Sind Sie immer zu allen Vorlesungen

gegangen?

Jawohl – ich habe so gut wie nie eine

Lehrveranstaltung verpasst. Ich war ein

alter Streber. Nein, es lag wirklich an je-

nem genannten „Überlebenskampf und

-training“. Bei Verpassen von Lehrveran-

staltungen hätte man sich sofort Sorgen

über die Konsequenzen gemacht (also

Lücken im prüfungsrelevanten Wissen).

Und PDF-Dokumente zum Herunterla-

den und Nachholen des Stoffs gab es

halt noch nicht. Ich bin aber auch heute

noch ein Verfechter von Präsenz in Lehr-

veranstaltungen und sage den Studie-

renden manchmal etwas provokant,

dass wir die Präsenz-Uni Jena und nicht

die Fern-Uni Hagen sind – was nicht kri-

tisch gegen Hagen gemeint ist... Einige

Studierende hören das nicht so gerne,

aber da müssen sie durch.

Dachten Sie mal daran aufzugeben?

Nicht an freiwilliges Aufgeben, eher

an möglicherweise erzwungenes. Im

ersten Semester rauchte die Rübe eben

schon enorm und ich dachte mit Grausen

an die Prüfungen am Semesterende. Da

überlegt man schon, ob man seine Alter-

native in einer Ausbildung als Straßen-

bahnfahrer in Darmstadt suchen sollte –

aber vielleicht ist jene Ausbildung auch

nicht „ohne“. Aber letztendlich kam es

anders, wie man sieht. Ich denke, das

sollte man auch als Appell an heutige

Studierende sehen: Auch mal Ranklot-

zen und sich durchbeißen, es bleibt ei-

nem schon nicht alles an Studieninhalten

im Halse stecken.

Was stand neben dem Studienplan

auf Ihrem Programm?

Das Studium war schon sehr dominie-

rend zeitlich. Aber ab dem zweiten Se-

mester – als man merkte: schau an, es

geht ja doch – habe ich mir dann auch zu-

sätzlich neben der Pflicht eine gewisse

Kür im Studium erlaubt. So hörte ich

z. B. 1976/77 „Einführung in die Volks-

wirtschaftslehre“ bei einem jungen,

neu berufenen Professor namens Bert

Rürup. So lernte und lernt man zufällig

„Promis“ kennen zu einer Zeit, als sie

noch keine waren und nicht abzusehen

war, dass sie welche würden. Auch in

der Programmierung habe ich mir man-

che Kürlehrveranstaltung erlaubt. Es

geht sicher fast jedem so: Kür macht

wesentlich mehr Spaß als Pflicht. Und

bringt Nutzen, denn vieles davon konnte

man in der Tat später brauchen im Stu-

dium und danach. Also „nur zu“ lautet

der Appell auch an heutige Studierende

diesbezüglich.

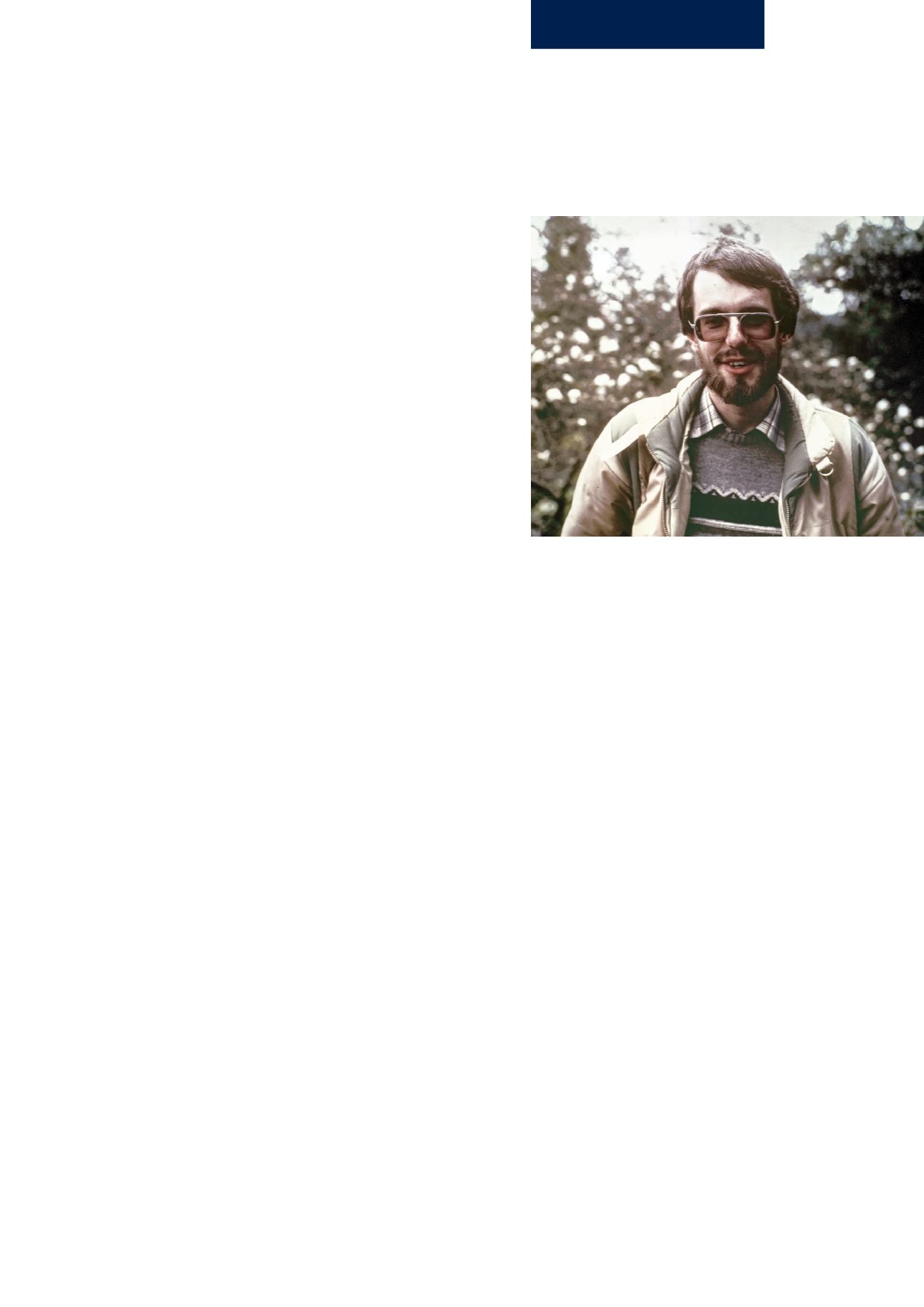

KlausKüspertstar-

tetevor40Jahren

seinStudiumim

damalsganzjungen

FachInformatik.

Heutehaterden

LehrstuhlfürDaten-

bankenundInforma-

tionssystemeinne.

Foto:privat